GBAR

Gravitational Behaviour of Antihydrogen at Rest

GBAR(ジーバー)とはGravitational Behaviour of Antihydrogen at Restの略で、 その名の通り、反水素(antihydrogen)を自由落下させる実験です。 反水素というのは水素の反物質のことで、反陽子(antiproton)と 陽電子(positron)からできています。 反物質の詳しい説明はこちら。 地球とりんごの話があるように「物質と物質の重力」はよく知られていますが、 「物質と反物質の重力」がどのように振る舞うのかはわかっていません。 私たちは反水素を生成し、その自由落下を観測することを目標にしています。 これは物質である地球と反物質である反水素の重力相互作用を観測し、 上の疑問に直接的に回答することになります。 実験はスイスのジュネーブにある研究所CERNで行なっています。 これはCERNが反水素生成のために必要な 低いエネルギーの反陽子 を安定供給できるからです。

身の回りにたくさんある物質と異なり、反物質は身近にはありません。

反水素を研究するためには自分たちで作るところから始めなくてはならないのです。

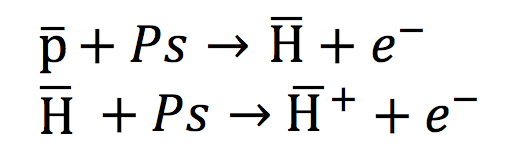

反水素を生成するためにふたつのビームラインが必要です。

反陽子ビームラインと陽電子ビームラインです。

反水素はこのふたつのビームラインがひとつになる場所(リアクションチャンバー)で作られます。

下の図のPsと書いてあるところがリアクションチャンバーです。

AD

から供給される5.3MeVの反陽子は2018年に稼働を開始したELENA(Extra Low Energy Antiproton Ring)

で100keV程度までさらに減速されます。

ELENAはADから受け取った反陽子を減速し、いろいろな実験(GBARやASACUSAなど)に送り出す仕事をしています。

GBARではELENAから受け取る反陽子をさらに数keVまでエネルギーを低くし、

リアクションチャンバー内のポジトロニウム標的に打ち込みます。

反陽子はCERNでの(物理的に)長い行程を経て私たちの実験室に供給されてきましたが、 陽電子は私たちの実験室内で生成しています。 まず、LINACで10MeVの電子をタングステンターゲットに照射することで陽電子を生成します。 生成した陽電子をTrapに蓄積し、リアクションチャンバーへ送り出します。 送られてきた陽電子はシリコン標的との反応で電子と陽電子の束縛状態であるポジトロニウム(o-Ps)に変化します。

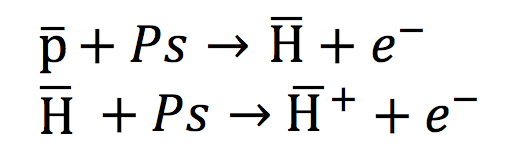

ポジトロニウムとの反応リアクションチャンバーで生成されたポジトロニウムと反陽子が反応することで反水素が生成されます。 ここではふたつの反応が起きています。下にある式を参照してください。 GBARでは、反陽子と陽電子を混ぜ合わせて反水素を作っているわけではなく、 陽電子から一度ポジトロニウムを生成し、ポジトロニウムと反陽子の電荷交換反応で反水素を作っています。 できた反水素の一部はさらにポジトロニウムと反応し、反水素イオンを作ります。 これは、中性ではなく電荷があることで電極を用いた輸送を可能にしています。 (電気的に中性な反水素は自由に輸送できません。) ここでは、簡単に流れをご紹介しましたが、さらに詳しく知りたい方は、例えば、 ここ を読むことができます。

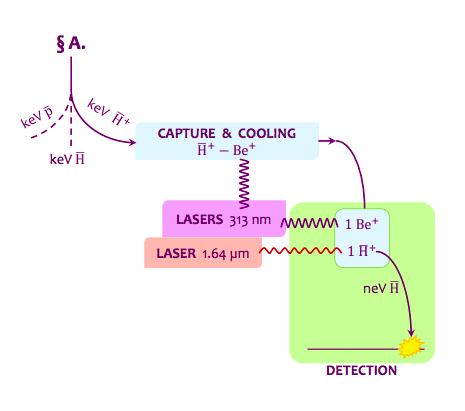

まず、ここまでで生成された反陽子、反水素、反水素イオンの中から、 自由落下測定に必要な反水素イオンを次の経路へと選択的に輸送します。 この時点で反水素イオンはリアクションチャンバーへ入射した当時の反陽子と同じエネルギーです。 反水素イオンは次の二つの冷却の行程を経てから最後に自由落下に至ります。 下図のCAPTURE & COOLINGと書いてある場所がポールトラップです。 ここは313nmレーザーによって冷却されたベリリウムイオンで満たされています。 入射した反水素イオンは冷たいベリリウムイオンとのクーロン相互作用を通じて冷却されます。 この冷却によって反水素イオンは10mK(100neV)程度に到達します。 しかし、自由落下を実現するためにはさらにエネルギーを下げる必要があります。 そこで二段目の冷却を行います。それが ラマン冷却 です。この過程により10µK(1neV)程度まで冷却できます。 これで冷却の行程が終わりです。 最後に1.64µmレーザーにより反水素イオンから一つの陽電子を取り除き、中性の反水素にします。 中性の反水素は電磁気的な支えを失い、自由落下を始めます。 自由落下した反水素は容器の底で消滅し、その信号を観測します。 1.64µmレーザーを当てたタイミング、消滅を観測した場所と時間から、 反水素に対する重力加速度を誤差1%で見積もることができます。

GBARでのメイン実験は重力加速度の測定です。

しかし、リアクションチャンバーで反水素イオンより多くの(中性の)反水素が生成されますので、

他にも興味深い物理量測定をしたくなります。

そこで、重力加速度測定と同時に反陽子の荷電半径を測定を行なっています。

これはCODATAに載るような重要で基本的な物理量です。

ここではその手法をご紹介いたします。

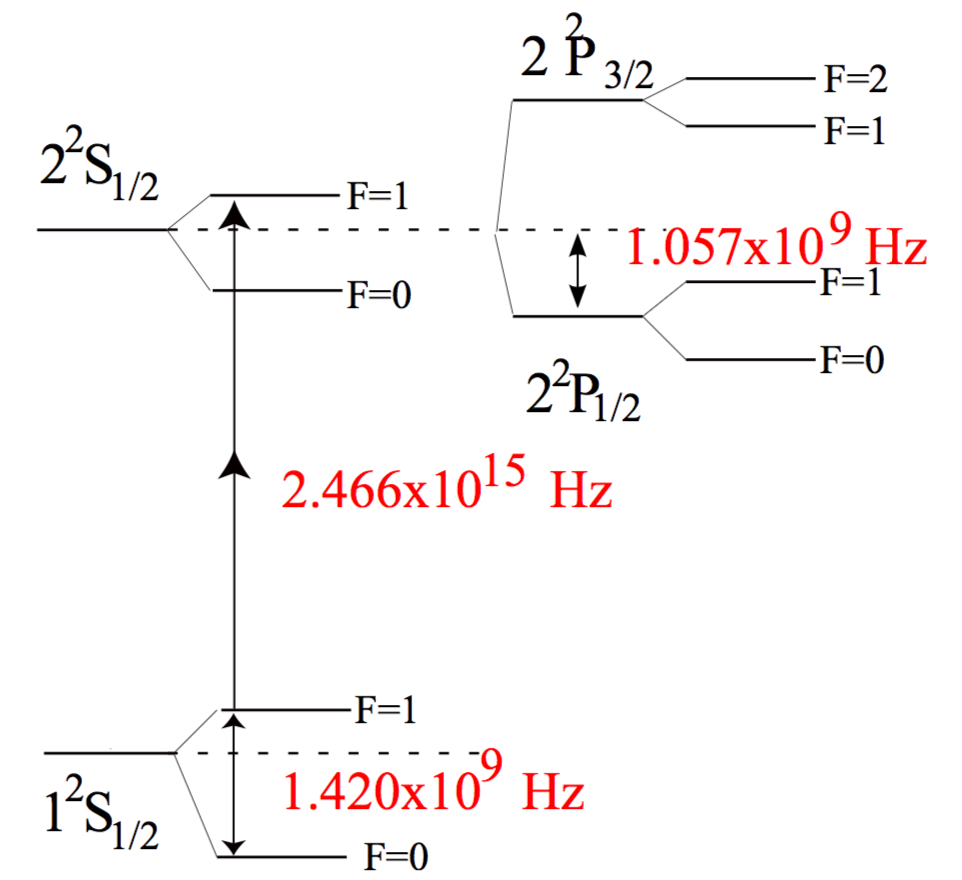

荷電半径を求めるために、前提知識としてLamb shift(ラムシフト)を紹介します。

Lamb shiftは(反)水素における2S→2Pの遷移におけるエネルギー差のことです。

この大きさは水素において1057MHzであることが知られています。

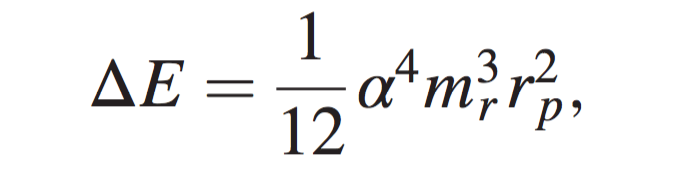

Lamb shiftの値は(反)陽子の荷電半径と式でつながっているため、この測定から荷電半径を導くことができます。

では、Lamb shiftはどのように測るのかを解説します。

リアクションチャンバーで作られた反水素はRF cavityへと進みます。

この場所では輸送されてくる2S状態の反水素に周波数を変えながらRF(高周波)をかけています。

もし、与えるRFが2S→2Pの遷移におけるエネルギー差と一致すると、2S状態の反水素は2P状態へと遷移します。

与えるRFの周波数を変えながら、状態が遷移する周波数(水素と同じなら1057MHz)を探します。

2P状態になった反水素はすぐ(1.6ns)に1S状態にライマンα光を発して遷移します。

このライマンα光を検出することで2S→2Pの遷移が起きたかどうか確認しています。

where α and m are the fine structure constant and the hydrogen reduced mass respectively

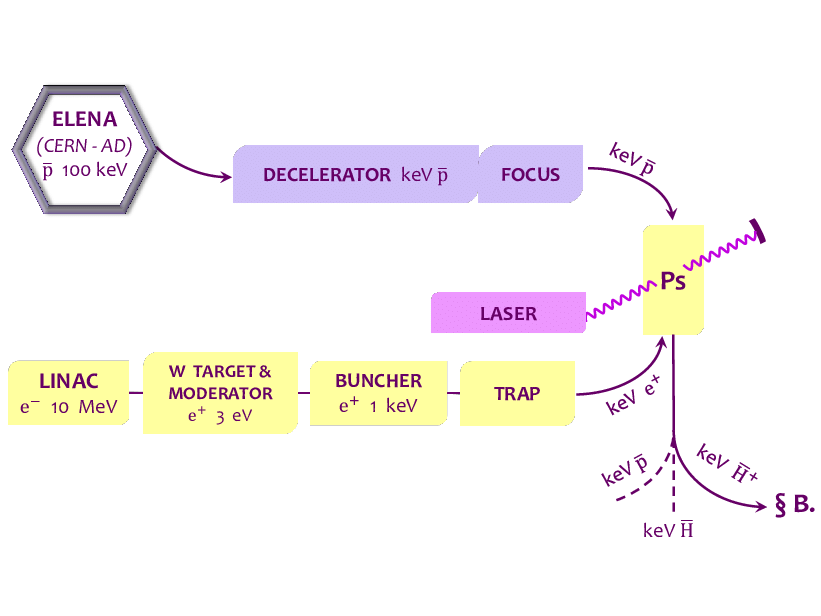

GBARにはイギリス、フランス、スイスなど多くの国から研究者が参加していますが、 その中でも東京大学がなにをしているのか、 その役割を具体的にいくつか紹介していきます。

ここでは反水素生成のための装置開発からひとつと、

反水素生成後の物理測定からひとつずつご紹介します。

(1)まずひとつは上記「反水素の作り方」にある反水素生成のための装置の開発(特にTrap周り)です。

このTrapは陽電子ビームライン上にあります。

LINACから供給される陽電子を蓄積し、2分おきにリアクションチャンバーへ送り出します。

2018年にこの実験室に運び込まれたばかりのTrapは、

2018年秋までに陽電子を蓄積できできるようになりました。

(2)もう一つ注力していることがあります。Lamb shift(ラムシフト)の測定です。

当然、反水素におけるLamb shiftを測定した人は今までいません。

この値を実際に測定し、水素の値と比べることは直接的なCPT対称性の検証になります。

また、Lamb shiftの値は(反)陽子の荷電半径と式でつながっているため、

この測定から荷電半径という興味深い物理量を導くことができます。

2019年3月現在、CERNの反陽子ビームがシャットダウン期間に入っているため、

反水素を用いた測定はできません。

そこで、上記Lamb shiftの実験を反水素で行うものと同じ測定方法で、水素を用いてテストしています。

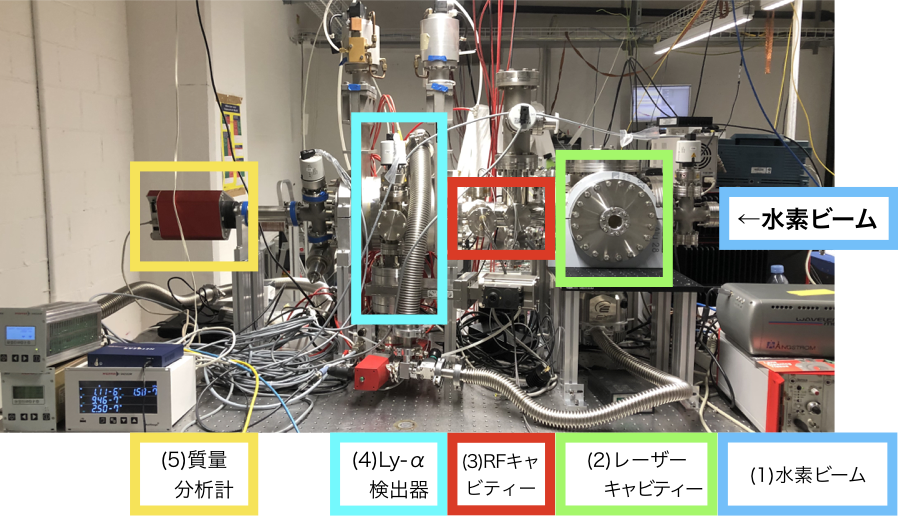

この実験は、チューリッヒにあるETHという大学で現地の学生と協力し進めております。

2019年2月に何もなかった机の上が1ヶ月で下の写真の状態まで用意できました。

(1)<水素ビーム>準備中です。反水素での実験と異なり、圧倒的に絶対数をかせげるため、

統計が比較的に早くたまります。

数keVで供給される反水素の実験と違い、そのエネルギーは温度で決まります。

このエネルギー差によるLamb shiiftの測定結果への影響(ドップラー効果)は、自然幅に対して小さく、

大きな補正は必要ないと考えています。いずれにせよ、測定結果が出れば、細かく解析を行います。

(2)<レーザーキャビティー>水素を2S状態に励起するのに使います。

励起の手法としては、[1]電子をぶつける方法と[2]レーザーを用いる方法の二つがありますが、

両方ともテストする予定です。

(3)<RFキャビティー>(4)とともにLamb shiftを測定するためのコア部分になっています。

RFキャビティーで水素にRFをかけ、上述の原理で、Ly-α検出器で測定する仕組みになっています。

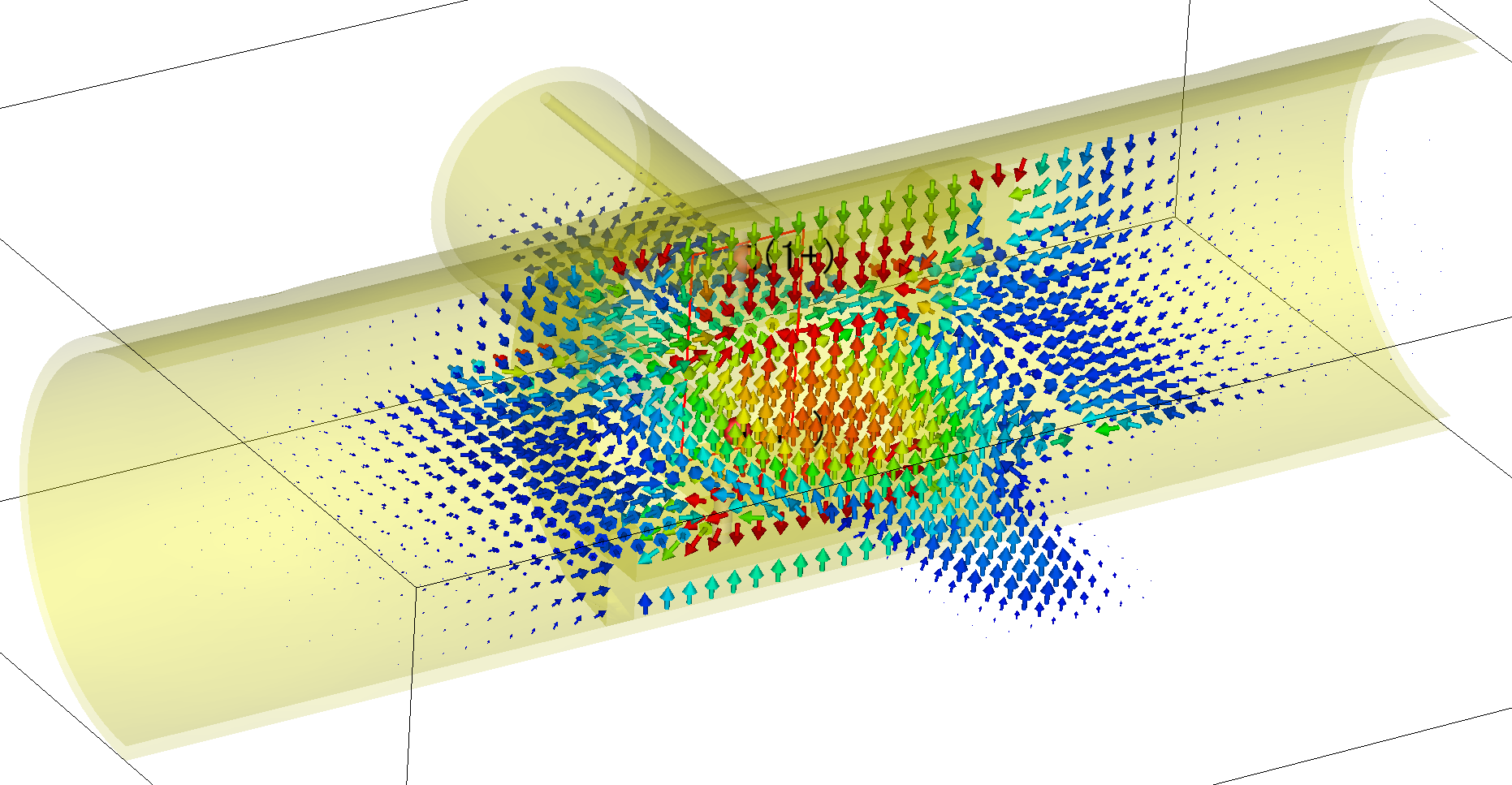

下にRFキャビティー内部のシミュレーションの様子を描いておきました。

どのようにすればRFを効率よく与えられるかを検証中です。

(4)<Ly-α検出器>

(5)<質量分析器>飛来する水素の量を測定します。

水素のLamb shift測定のセットアップ。水素ビーム源をこれから用意する。

(3)、(4)は、反水素での実験で同じものが使われる。

RFキャビティーの中の電場のシミュレーションの様子。

アップデート中であり、最終形を模索中。

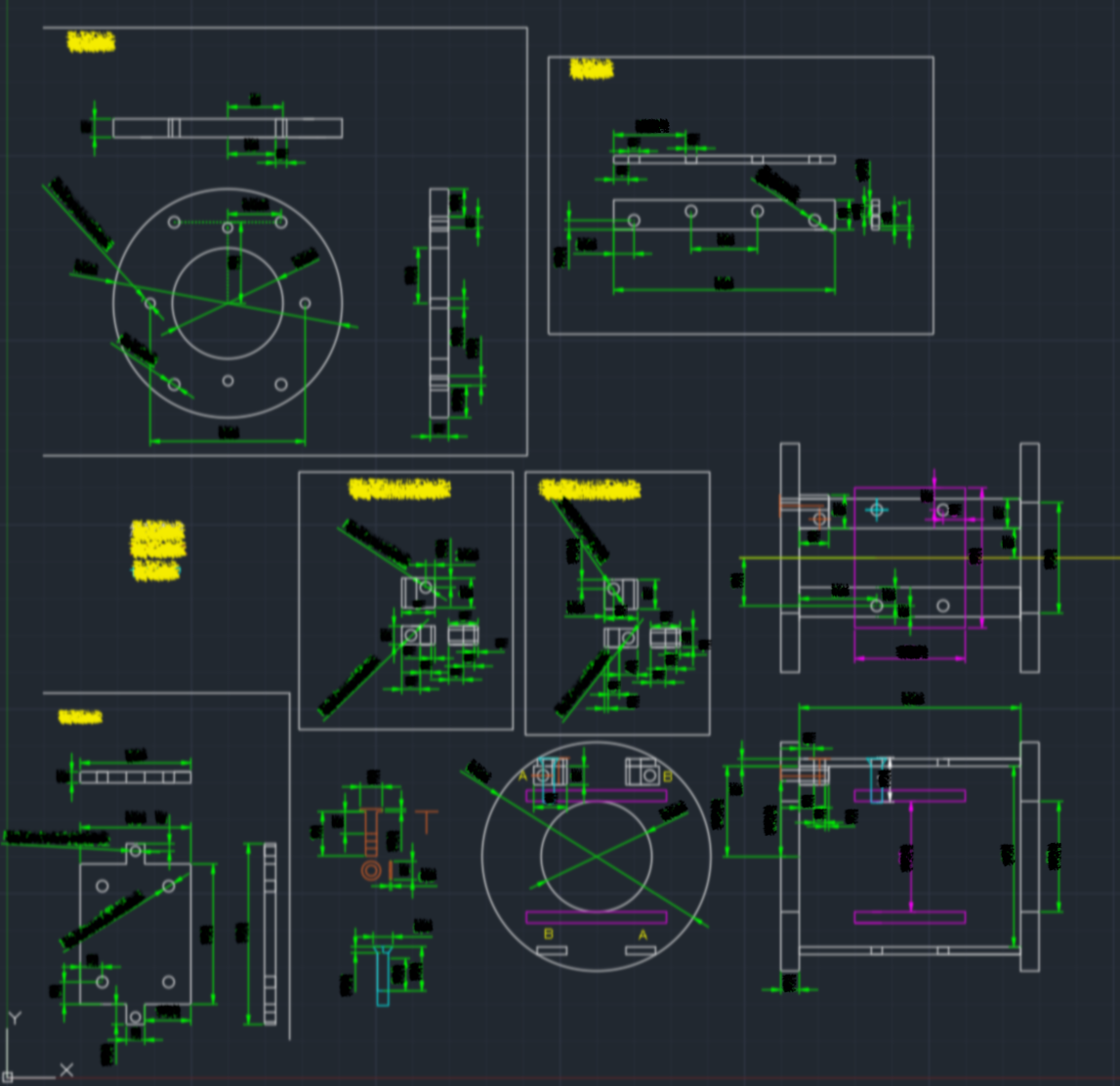

2Sの反水素ビームには超微細構造F=0およびF=1の状態が存在します。 2つの状態が混ざった状況での分光は、その線幅を広くし、ラムシフトの決定精度を下げてしまい、 反陽子の荷電半径が決められなくなってしまいます。これを防ぐために超微細構造選別装置の開発を行っています。 これにより、あらかじめF=0の状態のみを選択することができます。 RFキャビティーと同様にシミュレーションを行なった後に、現実に製作可能な設計図を作成しました。 現在、実物を製作中です。

HFS キャビティーの設計図。一部、画像を編集してあり、

実際のものとは異なります。

2Sの反水素はマイクロ波を受けると2Pへと遷移します。 2Pの反水素は寿命が1.6nsと短いためすぐに1Sへと遷移します。 初期状態の存在確率を 2S : 2P : 1S = 1 : 0 : 0 とすると、その時間変化は2Sは時間の経過とともに存在確率が小さくなり、 2Pは2Sから遷移してきて存在確率を得るものの、短い寿命のために小さな存在確率を維持します。 最終的には全て1Sへと遷移します。 照射するマイクロ波の周波数と強度に応じて、反水素の各状態の存在確率がどのように変化するのか数値計算を行いました。 下の図は、α遷移と呼ばれる910MHzにピークを持つ遷移の数値計算の一例です。 4つのグラフはそれぞれ同様の電場強度を与えていますが、その周波数が異なっています。 ピークである910MHzのマイクロ波を照射した時に最も効率よく2Sを2Pへと遷移できていることが読み取れます。

RF キャビティーの中を通り抜ける間の2Sと2Pの存在確率の時間変化。

青が2S、橙が2P。

優しい教授に連絡してみる

->松田恭幸(matsuday_at_phys.c.u-tokyo.ac.jp)

実験に参加している学生に気軽に連絡してみる

->西諒真(nishi_at_radphys4.c.u-tokyo.ac.jp)

(_at_を@に変えてください)

リンクを開いて文字化けするときはブラウザーの設定から

テキストエンコーディングを適切に変更してください。